Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle autant du cycle solaire ces dernières années. Ce phénomène, qui revient tous les onze ans environ, influence bien plus que la météo de l’espace. Il touche nos technologies, notre quotidien, et même parfois notre climat. Pourtant, tout cela paraît lointain tant que les conséquences ne se font pas sentir. Comprendre ce cycle, c’est aussi mieux se préparer aux surprises que le Soleil peut nous réserver. On va voir ensemble comment il fonctionne, ce qu’il provoque, et pourquoi il est important de le surveiller de près.

Points clés à retenir

- Le cycle solaire dure en moyenne 11 ans, alternant entre périodes calmes et actives.

- Les éruptions solaires et vents solaires peuvent perturber les réseaux électriques et les communications.

- Les scientifiques utilisent des satellites et des modèles pour surveiller et prévoir l’activité du Soleil.

- Des épisodes historiques comme le minimum de Maunder montrent que le Soleil réserve parfois des surprises.

- Surveiller le cycle solaire aide à protéger les infrastructures et à anticiper les risques pour la société.

Comprendre le cycle solaire et ses grandes étapes

Le principe du cycle de 11 ans

Vous avez sûrement entendu que le Soleil n’est pas un astre stable, mais qu’il vit, pulse et change. Son activité suit en effet un cycle d’environ 11 ans. Pendant une partie de ce cycle, le Soleil est plus calme, puis il devient plus actif, et cela recommence ainsi indéfiniment. Ce cycle ne dure pas toujours exactement 11 ans : il varie en réalité entre 9 et 14 ans selon les périodes.

Pourquoi ce cycle ? C’est surtout lié à la façon dont le champ magnétique du Soleil se tord, se réorganise, puis s’inverse à chaque tour. En début de cycle, tout semble paisible. Mais peu à peu, des manifestations plus visibles de l’activité solaire se montrent.

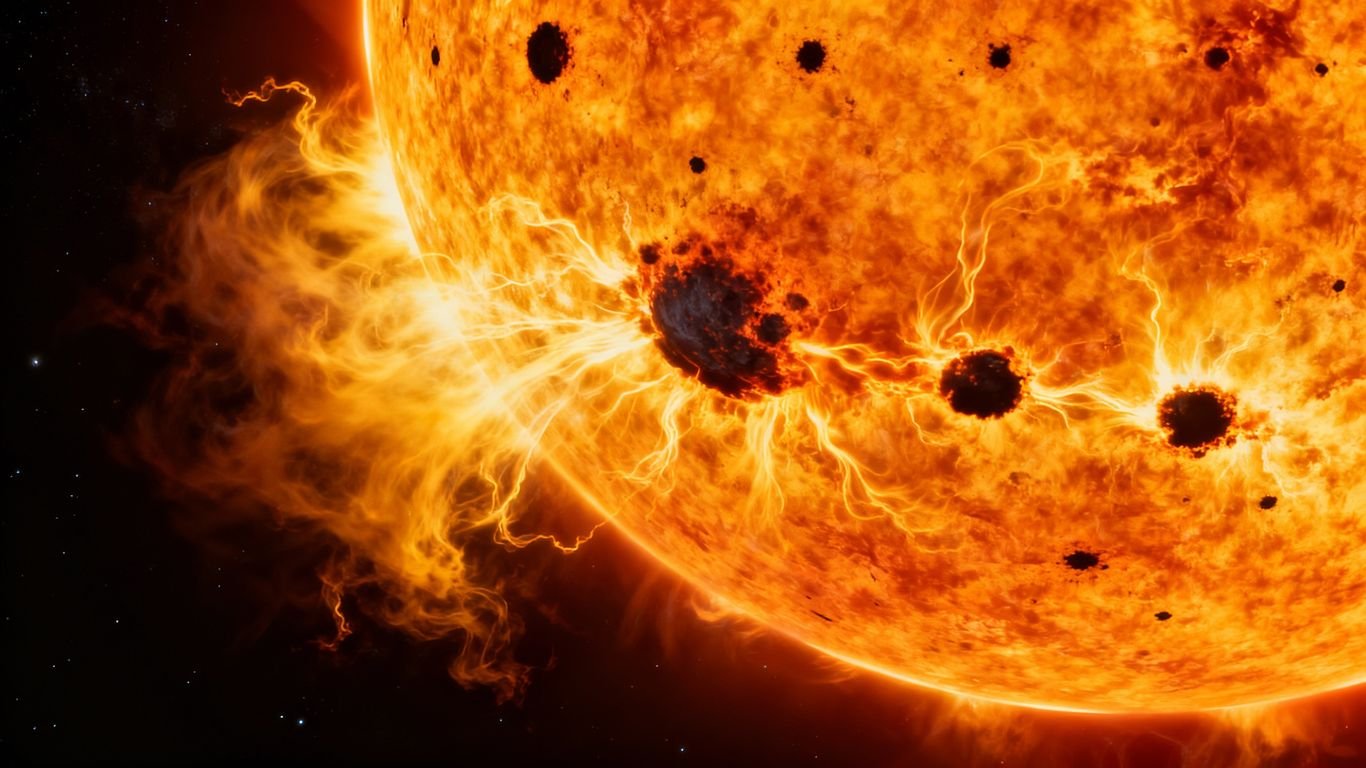

L’apparition et la disparition des taches solaires

Les taches solaires sont les premiers indices à observer pour se repérer dans ce cycle. Elles ressemblent à des points sombres sur la surface du Soleil (ne tentez jamais de les observer sans filtre adapté). Ces taches apparaissent quand l’activité magnétique du Soleil est intense : elles marquent en quelque sorte l’agitation de notre étoile.

Quelques faits clés pour mieux comprendre :

- Les taches solaires se multiplient au pic d’activité, puis deviennent rares à la fin du cycle.

- Leur nombre exact est utilisé pour positionner le Soleil entre son minimum et son maximum d’activité.

- Elles peuvent apparaître par groupes ou isolées et leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs semaines.

À certaines époques exceptionnelles, il peut arriver que ces taches disparaissent presque totalement, déstabilisant même les scientifiques. On se souvient notamment du minimum de Maunder, une période de plusieurs décennies au XVIIe siècle où les taches ont quasiment disparu, ce qui reste un mystère encore aujourd’hui.

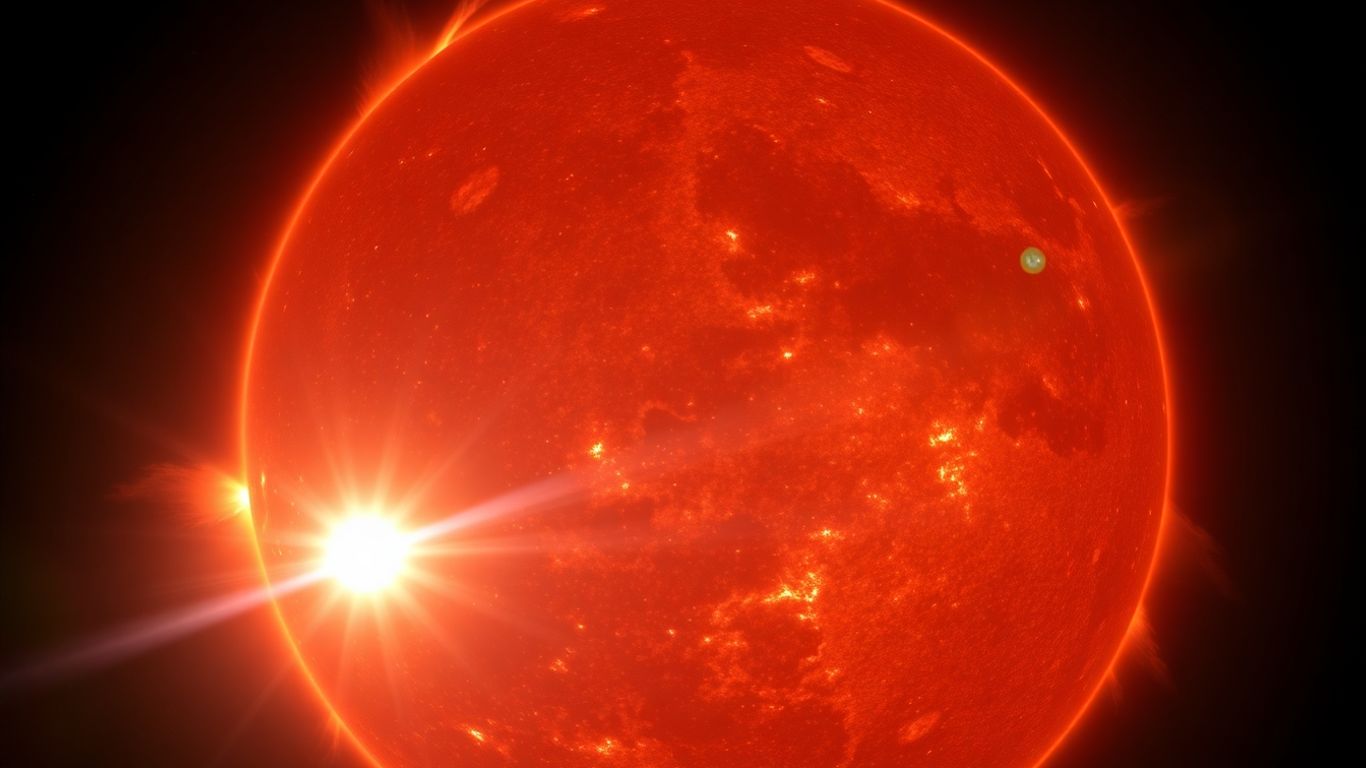

Différences entre minimum et maximum solaire

Au fil du cycle, le Soleil change nettement de visage. Voici un aperçu des différences entre les deux extrêmes :

| Phase du cycle | Nombre moyen de taches | Activité solaire globale | Eruptions solaires |

|---|---|---|---|

| Minimum solaire | Rare ou aucune | Faible | Quasiment absentes |

| Maximum solaire | Jusqu’à plusieurs centaines | Forte | Fréquentes et puissantes |

Lorsque vous entendez parler d’éruptions ou de tempêtes solaires, il y a de fortes chances que l’on soit près du maximum solaire. À l’inverse, le minimum porte bien son nom, car le Soleil semble alors « se reposer » et son activité globale s’adoucit.

Sans surprise, ce cycle a aussi des conséquences sur notre planète, que ce soit au niveau du climat ou des technologies, comme l’explique ce billet sur l’effet de serre et processus énergétiques. Mais pour bien cerner ces impacts, il faut déjà comprendre les étapes clés de ce grand manège solaire.

Les phénomènes associés au cycle solaire à surveiller

Les éruptions solaires et leurs effets

Lorsque l’activité solaire s’accélère, des éruptions intenses jaillissent à sa surface. Vous pouvez imaginer ces éruptions solaires comme des flashs soudains qui projettent dans l’espace une grande quantité d’énergie et de particules. Ces événements peuvent perturber notre environnement immédiat en l’espace de seulement quelques heures.

Effets directs des éruptions solaires :

- Baisse ou interruption des signaux radio sur certaines fréquences.

- Dégradation temporaire du signal GPS.

- Augmentation de la dose de radiation reçue par les satellites et donc par les astronautes.

Il existe aussi des variantes d’éruptions, comme les éjections de masse coronale, qui envoient des nuages de particules vers la Terre et peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques. Certaines méthodes de détection de taches et d’analyses à distance, souvent utilisées dans la chasse aux exoplanètes, permettent aussi de mieux anticiper ces phénomènes, comme illustré par une récente technique d’astrophysiciens pour observer l’évolution des taches sur les étoiles voisines du Soleil.

Même si ces phénomènes sont parfois invisibles à l’œil nu, leur impact est bien réel sur la technologie et la vie moderne.

Le rôle des vents solaires

Tout au long du cycle solaire, notre planète traverse un véritable « vent » de particules produit par l’activité du Soleil. Ces vents solaires sont permanents mais deviennent bien plus forts lors des pics solaires. Le résultat, ce sont des perturbations dans la magnétosphère terrestre. Par exemple, on peut constater :

- Surprises dans le fonctionnement des satellites.

- Pannes ou coupures temporaires des réseaux électriques.

- Fluctuations dans le taux de particules ionisées, ce qui gêne la transmission des signaux radios ou GPS.

Voici, pour résumer, les différences entre vents solaires au maximum et au minimum d’activité solaire :

| Période du cycle | Vitesse moyenne du vent solaire (km/s) | Fréquence des tempêtes |

|---|---|---|

| Minimum solaire | 300 | Rarement |

| Maximum solaire | 500-800 | Fréquent |

Aurores boréales : une conséquence spectaculaire

Difficile de ne pas s’émerveiller devant les aurores boréales. Lorsque le vent solaire interagit avec l’atmosphère terrestre, il arrive que de magnifiques lueurs colorées illuminent le ciel des régions proches du pôle. Même s’il s’agit d’un spectacle, les aurores boréales témoignent aussi d’une hausse de l’activité solaire. Prévoir ces phénomènes devient plus simple grâce à la surveillance continue de l’espace, et leur fréquence augmente en période de maximum solaire.

Points marquants à retenir :

- Elles sont principalement vertes, parfois rouges lors d’intenses tempêtes solaires.

- Leur apparition signale une arrivée massive de particules solaires.

- Elles peuvent être géolocalisées et prévues jusqu’à 30 minutes à l’avance grâce aux outils modernes.

Les aurores boréales ne sont donc pas qu’un simple plaisir pour les yeux : ce sont des indices précieux de l’état actuel de l’environnement spatial. Cela permet de mieux anticiper certains désagréments pour le réseau électrique ou les communications.

L’impact du cycle solaire sur la Terre et notre quotidien

Le cycle solaire paraît lointain, presque abstrait, et pourtant, il touche votre vie de façons parfois surprenantes. Son influence n’est pas seulement réservée aux scientifiques : chaque variation d’activité du Soleil secoue notre environnement, nos technologies et nos habitudes sans prévenir.

Conséquences sur les réseaux électriques

Lorsque l’activité solaire grimpe, notamment lors du maximum du cycle, il arrive que des orages magnétiques frappent la Terre. Ces perturbations peuvent provoquer de véritables casse-têtes pour les réseaux électriques :

- Surcharges dans les transformateurs et lignes à haute tension

- Défaillances locales pouvant entraîner des coupures temporaires

- Endommagement de certains équipements sensibles

| Phénomène majeur | Impact potentiel sur le réseau |

|---|---|

| Orage magnétique intense | Coupures régionales |

| Variation rapide du champ | Signal parasite ou panne |

| Pic d’activité solaire | Risque accru d’incident |

Il y a déjà eu des cas où des régions entières sont restées sans électricité à cause des caprices du Soleil, surtout quand les infrastructures sont vieillissantes ou peu protégées. En apprendre davantage sur les différences entre minimum et maximum solaire peut aider à cerner pourquoi certaines périodes sont plus à risque.

Influence sur les communications et la technologie

Avez-vous remarqué des interférences mystérieuses sur votre GPS ou des coupures radio inhabituelles pendant certaines périodes ? Cela vient peut-être du cycle solaire. Durant les pics d’activité, les orages solaires envoient des faisceaux de particules énergétiques qui troublent :

- Les ondes radio, en particulier les liaisons longues distances

- Les systèmes de navigation aérienne et maritime

- Le fonctionnement des satellites météo ou de télécommunication

Parfois, un signal GPS devient imprécis ou un coup de fil traverse des parasites incompréhensibles. Les entreprises qui comptent sur des connexions stables (bourses, aviation, recherche) planifient souvent des marges de sécurité accrues lors de ces périodes de forte activité solaire, dont vous trouverez des illustrations détaillées en suivant l’évolution du climat spatial.

Effets possibles sur le climat terrestre

C’est un vieux débat : le Soleil a-t-il un rôle dans le climat de la Terre ? Si le sujet n’est pas simple, il existe quand même des liens, même s’ils restent partiels. Pendant certains minima solaires historiques (comme le minimum de Maunder au XVIIe siècle), la Terre a connu des hivers plus rudes, un refroidissement régional notable. Aujourd’hui, l’influence du cycle solaire sur le climat moderne reste difficile à isoler, car d’autres facteurs (gaz à effet de serre, circulation océanique) entrent en jeu.

- Modifications légères possibles de la température régionale

- Changement du rayonnement et de la couverture nuageuse

- Incidences ponctuelles sur certaines saisons ou événements météo extrêmes

Même si d’autres facteurs jouent un rôle énorme dans le climat actuel, ne sous-estimez pas l’impact discret mais réel du cycle solaire sur l’ambiance de nos hivers ou la fréquence de certains événements météorologiques.

Au final, que vous envisagiez un voyage polaire pour admirer les aurores ou que vous soyez ingénieur dans l’énergie, le cycle solaire vous concerne, souvent quand vous vous y attendez le moins.

Comment les scientifiques suivent et prévoient l’activité solaire

Bien analyser l’activité du Soleil, ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer. Vous vous rappelez peut-être avoir entendu parler de satellites tournant autour de la Terre ? Eh bien, ils jouent un rôle majeur ici. Les chercheurs s’appuient sur des outils pointus pour observer l’activité solaire en continu, anticiper ses sautes d’humeur et prévenir les risques pour nous tous.

L’observation par satellites et au sol

Si vous pensiez qu’on jetait juste de temps à autre un coup d’œil au Soleil, détrompez-vous. Les scientifiques combinent des données venues des satellites – comme SOHO, ACE ou Solar Orbiter – et des observatoires terrestres pour garder le Soleil à l’œil presque tout le temps. Même si la couverture n’est pas totale, ce qui manque en continu est en partie compensé par l’utilisation simultanée de plusieurs instruments :

- Satellites étudiant la lumière, le plasma, et le champ magnétique solaire

- Observatoires terrestres capables de détecter les perturbations magnétiques

- Techniques spécifiques, comme l’héliosismologie, qui analyse les ondes vibratoires du Soleil pour deviner ce qui se passe sur sa face cachée

Il n’existe pas encore de réseau aussi dense qu’en météorologie classique, mais chaque nouvelle donnée aide à mieux comprendre ce qui agite notre étoile. Pour avoir une idée précise des instruments et de leur utilité, voici un tableau résumé :

| Type d’instrument | Données recueillies | Exemple |

|---|---|---|

| Satellite (SOHO, ACE) | Champs magnétiques, plasma | Point Lagrange L1 |

| Observatoire terrestre | Fluctuations magnétiques | Réseaux nationaux |

| Héliosismologie | Vibrations solaires | Analyse indirecte |

Les modèles de prévision et leurs limites

Prévoir l’activité solaire, c’est un peu comme essayer d’anticiper la météo dans un pays lointain, sans beaucoup de stations météo. On utilise différentes approches, qui ont toutes leurs avantages et défauts :

- Les modèles empiriques, fondés sur l’historique des cycles solaires

- Les modèles physiques, tentant de simuler les mécanismes internes du Soleil

- La fusion des deux grâce à des méthodes statistiques ou basées sur l’intelligence artificielle

Un point important : le manque de données sur certaines zones — par exemple l’atmosphère dite “ignorosphère”, difficile à sonder — limite la précision des prévisions. Prédire le moment exact ou l’intensité d’une tempête solaire reste aujourd’hui un casse-tête, même si on arrive mieux à prévoir le délai entre un événement solaire majeur et son impact sur la Terre.

Suivre l’activité solaire demande une adaptation constante. Les modèles actuels progressent, mais l’incertitude demeure, notamment à cause des nombreuses interactions méconnues dans l’espace entre le Soleil et notre planète.

L’apport de l’intelligence artificielle dans la météo solaire

Vous avez peut-être déjà vu passer des articles sur l’IA qui prédit le temps. Pour le Soleil, c’est le même principe mais beaucoup plus complexe. L’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour :

- Reconnaître les schémas typiques annonciateurs d’éruptions solaires,

- Ajuster en temps réel les modèles de prévision lorsque de nouvelles données arrivent,

- Tenter de mieux estimer les champs magnétiques qui accompagnent les tempêtes et leur possible impact à l’échelle terrestre.

Des laboratoires spécialisés développent chaque année des outils capables d’apprendre des cycles précédents, afin d’accélérer la détection des signes avant-coureurs d’activité solaire intense. L’IA ouvre la voie à des méthodes inédites, mais il reste beaucoup à découvrir sur l’ensemble du système Soleil-Terre. Pour creuser le sujet côté environnement spatial, découvrez les exemples de surveillance avancée de l’activité solaire sur l’impact sur le milieu géospatial.

Pourquoi la surveillance du cycle solaire s’avère cruciale

Surveiller l’activité du Soleil n’est pas un simple geste scientifique réservé aux spécialistes. Cela concerne aussi votre sécurité et notre mode de vie. Les variations de l’activité solaire, parfois soudaines et plus importantes que prévu, montrent bien qu’aucune technologie n’est à l’abri des caprices de notre étoile. Vous serez surpris de voir à quel point le Soleil influence tout ce qui touche à l’électricité, aux communications, et même aux transports aériens et maritimes.

Prévenir les perturbations sur les infrastructures

Imaginez une coupure d’électricité dans tout un pays ou des trains stoppés soudainement. Ce n’est pas qu’un scénario catastrophe : pendant des pics d’activité solaire, les tempêtes géomagnétiques peuvent provoquer des surtensions sur les réseaux électriques. Ci-dessous quelques exemples d’éléments vulnérables :

- Transformateurs électriques menacés de surchauffe

- Réseaux de télécommunications perturbés

- Satellites exposés à des radiations intenses

| Secteur affecté | Type de perturbation |

|---|---|

| Réseaux électriques | Coupures et surtensions |

| GPS / Navigation | Pertes de signal |

| Satellites en orbite | Défaillances électroniques |

Les variations rapides de l’activité solaire forcent donc les opérateurs à s’adapter en temps réel pour limiter l’impact sur ces infrastructures.

Sécurité et préparation face aux tempêtes solaires

La préparation est la clé pour éviter des dégâts coûteux. Quand une tempête solaire est prévue, les gestionnaires de réseaux électriques peuvent couper certains circuits pour éviter une panne générale. Les compagnies aériennes, elles aussi, changent l’itinéraire de certains vols afin d’éviter les zones à fort rayonnement. Les protocoles de sécurité imposent :

- Surveillance continue des signaux d’activité solaire

- Coordination entre opérateurs et scientifiques

- Tests réguliers des systèmes de secours

Prendre au sérieux l’observation solaire et appliquer ces mesures renforce notre capacité à faire face, en limitant le risque pour notre mode de vie et pour l’économie.

Impact sur la navigation et l’aviation

Vous voyagez souvent en avion ou vous dépendez du GPS ? Une forte activité solaire peut provoquer des erreurs de positionnement, voire couper complètement l’accès à certains services de navigation. Il ne s’agit pas d’une crainte abstraite. Lors du dernier pic solaire soudain après vingt ans de calme, de nombreux systèmes terrestres se sont retrouvés exposés à des pannes, rendant la vigilance des agences comme la NASA plus urgente que jamais.

En résumé, vous avez tout intérêt à vous soucier du cycle solaire. Cela aide à prévenir des scénarios qui pourraient chambouler notre quotidien sans prévenir.

Histoire et mystères des cycles solaires remarquables

Même si l’on pense parfois que le Soleil suit des routines parfaitement réglées, son activité a connu des hauts et des bas étonnants au fil des siècles. Plonger dans l’histoire de ces cycles, c’est découvrir à quel point notre étoile peut nous surprendre – et combien nous avons encore à apprendre.

Le minimum de Maunder et ses conséquences

Entre 1645 et 1715, quelque chose d’étrange s’est produit : le Soleil a presque cessé d’afficher des taches solaires. Ce "minimum de Maunder" a intrigué et parfois inquiété les scientifiques depuis sa découverte. Durant cette période, la Terre a connu des hivers particulièrement rudes, des rivières gelées longtemps – ce qui alimente le débat sur un éventuel lien entre l’activité solaire et le climat. Voici ce qu’on observe durant les minimums exceptionnels :

- Disparition quasiment totale des taches solaires

- Hivers plus rigoureux signalés en Europe

- Réduction de la production agricole locale, cause possible de famines ponctuelles

Même s’il n’existe pas de preuve directe, beaucoup pensent que des minimums solaires profonds comme celui-ci pourraient influencer indirectement notre climat, à l’image de certains phénomènes atmosphériques comme les rivières atmosphériques.

Les cycles faiblement actifs : que nous apprennent-ils ?

Certains cycles solaires présentent moins de taches et une activité moins intense. Ces épisodes interrogent encore la communauté scientifique. Pourquoi le Soleil « ralentit-il » parfois ? Les observations montrent que :

- La longueur d’un cycle faible peut varier de 9 à 14 ans

- L’intensité est mesurée par le nombre de taches (très bas pendant ces périodes)

- Les perturbations magnétiques sur Terre sont souvent moins fréquentes

Ces cycles moins énergiques sont une belle occasion de tester nos modèles de prévision, qui peinent souvent à reproduire leurs irrégularités.

| Cycle | Début | Nombre moyen de taches |

|---|---|---|

| 14 | 1902 | 68 |

| 24 | 2008 | 113 |

| 25 | 2019 | En cours |

Les records et variations inattendues du Soleil

L’histoire du Soleil n’est pas qu’une suite d’événements mesurables. Parfois, il bat ses propres records :

- Périodes de maximum solaire avec de gigantesques taches facilement visibles

- Éruptions hors norme, produisant en quelques minutes plus d’énergie que l’humanité en un mois

- Rebondissements : cycles où l’on attendait beaucoup et où l’activité a finalement été très calme – ou l’inverse

En clair: observer le Soleil, c’est accepter l’imprévu. Nos instruments sont de plus en plus précis, mais il y aura toujours cette part de mystère qui fait de notre étoile un objet passionnant à étudier.

Ce que l’avenir nous réserve avec les prochains cycles solaires

Prendre un peu de recul par rapport au Soleil, c’est imaginer ce qui pourrait arriver dans les prochaines décennies. Les experts tentent d’anticiper les mouvements de notre étoile, mais, comme pour la météo terrestre, les surprises restent possibles. Regardons ensemble ce que réservent les cycles à venir, les ambitions des scientifiques, et ce qu’on peut attendre du fameux cycle solaire 25.

Enjeux pour la recherche et la prévision

Vous constaterez rapidement que prévoir l’activité solaire, ce n’est pas simple. Même avec tous les satellites, outils d’optique et modélisations, on manque cruellement de données pour relier toutes les parties de l’environnement entre le Soleil et la Terre. L’atmosphère supérieure de la Terre, surnommée « ignorosphère », reste encore bien mystérieuse !

- Comprendre l’interaction entre le Soleil et la Terre demande d’assembler beaucoup de pièces difficiles à trouver.

- L’intelligence artificielle commence à aider en météo spatiale, mais l’observation directe reste précieuse.

- Les progiciels de simulation, combinant plusieurs modèles, peinent à prédire les événements extrêmes, comme les éruptions très puissantes.Les enjeux climatiques intègrent désormais l’influence possible du Soleil sur nos scénarios d’avenir.

Le Soleil pourrait encore nous réserver quelques surprises ; renforcer la collecte de données et travailler sur des scénarios multiples aidera à mieux préparer l’avenir.

Projets de surveillance à venir

De nombreux projets internationaux se mettent en place. La liste évolue vite, mais en voici quelques exemples concrets :

- Déploiement de nouveaux satellites spécialisés dans la surveillance solaire et des particules énergétiques.

- Développement de réseaux de stations au sol, pour suivre avec précision les phénomènes comme les aurores boréales et les variations de champs magnétiques.

- Collaboration entre centres météorologiques, laboratoires de physique solaire, et agences spatiales pour centraliser et analyser les alertes.

- Des systèmes comme FEDOME, mis en place début 2010, montrent bien l’importance de croiser données scientifiques et acteurs opérationnels, pour anticiper les risques pour les infrastructures.

| Projet / Avancée | But principal | Déploiement prévu |

|---|---|---|

| Nouvelles missions satellites | Suivi en continu des éruptions solaires | 2025 – 2030 |

| Réseaux terrestres | Analyse en temps réel des perturbations | 2026 – 2028 |

| Plateformes IA collaboratives | Prévision météo solaire améliorée | 2027 |

Quels scénarios pour le cycle solaire 25 ?

Le cycle actuel, le 25e depuis le début des mesures (1755), intrigue les chercheurs. Il a commencé fin 2019, et devrait se terminer en 2030. Les prévisions penchent pour une activité plutôt modérée, mais l’incertitude reste grande. La réalité, c’est que chaque cycle surprend d’une façon ou d’une autre.

Quelques points à retenir :

- Le nombre de taches solaires peut varier entre cycles : certains sont très actifs, d’autres vraiment faibles.

- Des événements extrêmes, comme de grandes tempêtes solaires, restent toujours possibles, même lors de cycles peu actifs.

- Les cycles influencent non seulement l’apparition d’aurores boréales à des latitudes inhabituelles, mais aussi les risques pour nos réseaux techniques.

En gardant un œil attentif sur l’activité solaire, on sera peut-être mieux armés pour limiter les surprises, anticiper les perturbations et protéger tout ce qui dépend du bon fonctionnement du Soleil. Sans oublier que les conséquences des cycles solaires pourraient aussi venir s’ajouter aux autres facteurs climatiques qui marquent notre époque, comme la gestion de l’eau et des ressources naturellesAdapter nos pratiques.

Conclusion

Voilà, vous savez maintenant un peu mieux comment fonctionne le cycle solaire et pourquoi il est important de le surveiller. Ce n’est pas juste une histoire de scientifiques passionnés qui regardent le Soleil à travers leurs télescopes. Les variations de l’activité solaire peuvent avoir des conséquences bien réelles sur notre quotidien, que ce soit pour les réseaux électriques, les communications ou même le climat. Même si la prévision reste un vrai casse-tête, les progrès sont là, petit à petit. En gardant un œil sur notre étoile, on se donne une chance de mieux anticiper ses caprices. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler d’une tempête solaire ou d’aurores boréales, vous saurez que tout cela fait partie d’un grand cycle, aussi fascinant qu’imprévisible.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le cycle solaire et pourquoi dure-t-il environ 11 ans ?

Le cycle solaire est une période pendant laquelle l’activité du Soleil change, passant d’un minimum à un maximum, puis revenant au minimum. Ce cycle dure en moyenne 11 ans. Pendant cette période, le nombre de taches solaires, d’éruptions et d’autres phénomènes varie. Ce rythme est lié aux mouvements internes du Soleil et à son champ magnétique qui se retourne tous les 11 ans.

Pourquoi surveiller les taches solaires et les éruptions du Soleil ?

Les taches solaires et les éruptions solaires peuvent avoir des effets importants sur la Terre. Par exemple, elles peuvent perturber les satellites, les réseaux électriques et les communications. En surveillant ces phénomènes, on peut prévenir certains problèmes et mieux protéger nos infrastructures.

Comment les scientifiques observent-ils l’activité du Soleil ?

Les scientifiques utilisent des satellites et des télescopes au sol pour observer le Soleil. Les satellites, comme Solar Orbiter, permettent d’étudier le Soleil en continu, même quand il fait nuit sur Terre. Des instruments spéciaux mesurent aussi les vibrations et le champ magnétique du Soleil pour mieux comprendre son activité.

Quels sont les dangers d’une tempête solaire pour notre vie quotidienne ?

Une forte tempête solaire peut causer des coupures de courant, endommager les satellites et perturber les signaux GPS ou radio. Parfois, elle peut aussi provoquer de superbes aurores boréales. Les tempêtes très puissantes sont rares, mais elles peuvent avoir de gros impacts sur les technologies que nous utilisons chaque jour.

Le cycle solaire a-t-il un effet sur le climat de la Terre ?

Oui, mais cet effet reste limité et difficile à mesurer. Par le passé, des périodes de faible activité solaire, comme le minimum de Maunder, ont coïncidé avec des refroidissements régionaux. Cependant, aujourd’hui, d’autres facteurs, comme les gaz à effet de serre, jouent un rôle plus important sur le climat.

Peut-on prévoir avec précision les prochaines éruptions solaires ?

Pour l’instant, il est très difficile de prévoir exactement quand une éruption solaire va se produire. Les scientifiques peuvent estimer la période du maximum solaire, mais prévoir une éruption précise reste compliqué. Les recherches avancent, notamment grâce à l’intelligence artificielle et à de nouveaux modèles, mais la prévision reste un défi.